飲食店の経営改善に特化した飲食店コンサルティング

飲食店コンサルティングとは

飲食店コンサルティングとは、店舗運営において業績改善を実現できる経営のプロフェッショナルだと考えております。

もちろん、その提案内容は、現状の商品、商圏や競合店舗などを多面的に分析した上で、店舗経営者の方に分かり易く具体的な提案が出来ることもコンサルティングの要素に含まれると考えます。

もちろん下記のような飲食店ノウハウをコンサルティングにてサポート致します

メニューの料理写真を自分で撮影するコツを解説【5つのステップ】

多くの飲食店では、何かしらの形でメニュー用の料理撮影は実施していると思います。もちろん手書きのメニューを利用されるお店も増えてきています…

飲食店コンサルティングは必要なのか

下記のお悩みを抱えている飲食店経営者の方はコンサルティングが必要だと考えます。

店舗の売上減少にとにかく悩んでいる

お店の売り上げをさらにアップしたい

業務効率を高め、従業員が働き易い環境を整えたい

何をしても売上が上がらず行き詰っている

業態変更をし競合店よりも集客力を高めたい

飲食店コンサルであれば、商圏分析を通じてマーケティングを実施し、客観的な視点で競合他社にはない強いを顕在化してくれます。またその強みを生かした販促企画や商品企画などを具体的に提案してくれるため、現場の営業に追われている飲食店オーナー様にとっては、非常に心強い味方になるはずです。

弊社、飲食店コンサルティングの導入事例の一部をご紹介しています

弊社の飲食店コンサルのノウハウを導入されたクライアントさまの改善事例のほんの一部をこちらにてご紹介します。店舗の立地、周辺環境、店舗力により、売上UPの幅に差はありますが飲食店の売上は確実に上がります。

飲食店コンサルティングは何をしてくれるのか

一言で表現すると、経営者が抱えている現状の問題や経営課題を解決し、商売をさらに発展させることです。

廃業寸前のお店をコンサルティングで救済が可能

一般的に新規開業後、7割の飲食店は3年以内で廃業に追い込まれると言われています。

それを未然に防ぎ収益性を高めるサポートが飲食店コンサルティングの主な役割です。

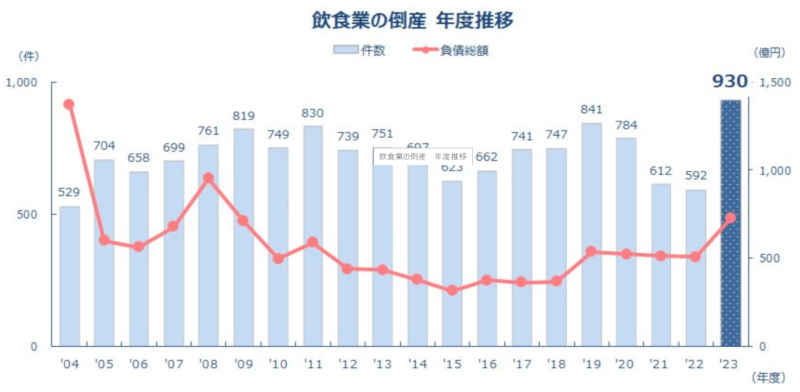

※2023年度の飲食業倒産、過去最多を更新し930件に 「宅配・持ち帰り」「ラーメン店」「焼肉店」「居酒屋」が苦境

参照:東京商工リサーチ調べ2024年4月10日発行『2023年度「飲食業の倒産動向」調査』

飲食店において売上が全ての問題を癒すのは事実ですが、それ以外にも様々な経営課題に日々頭を悩ます経営者の方々が多くいます。

その経営課題を客観的に抽出し、解決に導くお手伝いをしていくのが飲食店コンサルティングです。

まずは現状把握のために飲食店における経営課題を客観的にあぶり出すことから始めます。

そして次に飲食店のあるべき姿を設定します。

例えば、どのような飲食店になりたいのか、どのような状態を目指すのか、売上をいくら上乗せしたいのか等を店舗の皆さんと共に具体的な目標を設定していきます。

ここでのポイントは数値と状態の両面で飲食店の目標を決めていくことです。

さらに飲食店の目標と現状の差異を抽出し、その乖離を埋めるために必要な業務を改善計画にまとめます。

最後に経営者の方と共に立案した改善計画書をもとにPDCAのサイクルにて飲食店の改善改革を実施していく流れが基本となります。

PDCAサイクル

PLAN/計画 → DO/実行 → CHECK/評価 → ACTION/改善

これらの経験や知識、そして改善のために必要なアイデアやリソースを持ち合わせているのが飲食店専門のコンサルタントです。

つまりコンサルティング活動を通じて、飲食店経営者が直面するであろう問題を未然に防ぎ、また課題解決をしながら健全な企業経営の実現をサポートしていくことがコンサルタントの役割なのです。

店舗展開を見据えたサポートが可能

店舗のチェーン店化を目指しているオーナー様へは、OPマニュアルの整備やレシピ作成による業務の標準化、平準化、単純化に向けたコンサルティングを提案します。

標準化とは

標準化とは、誰が作業しても同じ質の商品を提供できるようにすることです。

例えば、『牛スジの煮込み』という商品が全店舗で販売されているとします。その場合、出数が多いため、飲食店ごとに品質が安定しない可能性があります。

そこで牛スジの仕込みを外部工場へ委託し店内調理の簡素化を図ります。店内では、この牛スジに、ニンジン、ごぼう、こんにゃくなどを加え30分煮込んだら『牛スジの煮込み』という商品が完成できるように仕組み化します。この商品の品質を一定の状態に保つ考え方を標準化と言います。

平準化とは

一言に集約すれば作業量を一定に保つことです。

例えば、焼き鳥屋さんのねぎま串の平日の平均出数が20個だったとします。

・Aさんが仕込む場合は25個/日

・Bさんが仕込む場合は40個/日

明確な作業指示(ルール)が無ければ、Bさんは平日の平均出数よりも20個も余分に仕込みます。その結果、翌日にご来店されるお客様へは前日仕込んだ質の低い商品が提供されます。

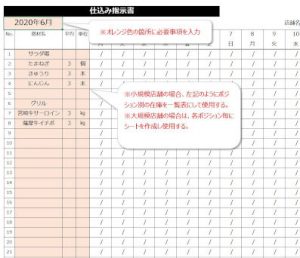

同時に店舗のパート・アルバイトさんの労働時間にもムラが発生します。その作業や労働時間のムラを削減し、料理の品質を安定させるために【仕込み指示書】を作り、適正量を仕込んでもらうようにします。

つまり飲食店の業務に偏りが無いようにしていくことを平準化と言います。

【 5秒で登録完了 】

仕込み指示書シート無料ダウンロード

単純化とは

飲食店の作業内容を一目で理解できるように手順を簡素化することを単純化と言います。

OEM化で作業が簡略化されると仕込みや調理手順を覚えやすくなります。さらにレシピ、マニュアルを整備し、誰でもすぐに業務ができるようになれば教育に充てる時間を短縮できます。

そして、データ分析の環境を整え、問題発見と改善までのプロセスを短縮することも単純化の要素に含まれます。

客観的に正しく状況判断をするためにデータ分析を用います。つまり感覚による無駄な行動や費用を徹底的に排除し、改善までプロセスを最短化します。

この仕組みの構築を単純化と言います。

【 5秒で登録完了 】

人時売上高算出シート無料ダウンロード

飲食店コンサルティングの導入のタイミング

特に飲食店コンサルティングの導入において最適なタイミングはありません。

但し、強いて申し上げるとすれば、飲食店経営者の方が多店舗展開を考えている時期や売上が低下し始めて改善が思うようにいかなくなったタイミングがコンサルティングを導入される時期に当たると考えます。

もちろん独自の経験や知識で飲食店の業務改善をしたり、店舗展開をされることも可能だと思います。

しかしながら、飲食店の新規開業を控え、経営者の方が既存店の営業に入らなくなると状態や数値が悪化していくことが多々あります。

その原因は様々ですが、従業員への教育不足が主な要因であることが大半です。

当然のことながら飲食店経営者が理想とする店舗のあるべき姿の基準は常に100%のはずです。

しかしながら、そこで働く従業員の方々の基準が100%になることはほぼありません。

もちろん、創業当時、同じ志のもと苦楽を共にしてきた参謀と言われる2番手や3番手の方々は100%を維持しながら店舗運営をされているはずです。しかしながら、新規開業に伴い、質の高い従業員は分散していきます。その中で従業員を十分に教育出来ていなければ店舗のクオリティは次第に低下し不振店になっていくのです。

そこで必要となるのが、従業員の教育と飲食店の状態を基準の80%から90%に維持できる仕組み作りです。ハウスルール、マニュアル、レシピなどを整備し、店舗をマネジメントすれば、一定の状態に店舗を保つことができるようになります。

その教育方法や仕組み化に対する考え方、またはリソースを飲食店コンサルティングは持ち合わせています。

飲食店コンサルティングの見つけ方

コンサルタントの見つけ方ですが、ネットで「飲食店 コンサルティング」とGoogleやYahooにて検索をすれば複数のコンサル会社のホームページが出てきますので割と簡単に見つけることができます。

また定期的にセミナーを開催されているコンサルティング会社もあるため、参加をしてみるのも良いかもしれません。

さらにFOODEX JAPANやホテルレストランショーなどの展示会にブースを構えているコンサルティング企業もありますので足を運んでみるのも一つの方法かと思います。

飲食店コンサルティングを選ぶ4つのポイント

但し、最も重要なのは正しいコンサルティングの選び方です。

飲食店コンサルティングの選定における判断基準を4つのポイントに分けてご紹介します。

非常に悩まれるところだと思いますが、こちらの4点を基準にコンサルティングの会社の担当者とお会いされることをお勧めしていますので、ぜひご一読ください。

コンサルティングを選ぶ4つのポイント

ポイント①:飲食店コンサルタントと感覚や相性が合うこと

まずその飲食店コンサルティングに会われることをお勧めしています。

飲食店の経営者の多くは人と接する機会が通常の方と比べて圧倒的に多いため人を見る力が養われていますので、その感覚を信じられた方が良いと思います。それに、フィーリングの合わない方にコンサルタントの指導を受けることは単純に苦痛でしかないと思います。

ポイント②:コンサルティングの実績を見せることが出来ること

飲食店コンサルティングは、マーケティングの考え方などには大きな差はないと考えます。

逆に、飲食店運営の経験を積みながら、独自のノウハウを蓄積しているはずです。

もちろん既存のクライアント先との守秘義務契約があり、公には出来ない実績ですが、商談時確認することは可能だと思います。

どの分野が得意なのか?

専門領域は?

調理の知識や経験は?

得意なエリアは?

飲食店が求める取引先の有無は?

これらを根掘り葉掘り確認をしていけば、過去の経験則に頼るのみのコンサルティングなのか、知識にのみ頼るコンサルタントなのか、またはSNSなどのネット集客に特化しているコンサルなのか等を把握出来るはずです。

飲食店コンサルティングの事例紹介はこちら

飲食店の集客力アップを実現【具体的なコンサルティング事例解説付】

持ち帰り寿司コーナー併設の飲食店のコンサルティング事例

飲食店経営において集客力を高め、売上を上げていくことは非常に大切ですが、特に商売を継続していく上で考えの中心になるのは利益をいかに生むかという…

ポイント③:コンサルティングの業務の進め方が一方的で無いこと

ポイント②に通じますが、そのコンサルティングがどのように仕事を進めていくのかを理解しておくことも選定要素の一つです。

例えば、飲食店の現状把握を客観的に出来ているのか、大きな投資を伴う提案を簡単にしてきていないか等を確認しながら判断をしてください。

多くのコンサルティングが初回無料にて相談を受けていますので、それも選定のポイントに置かれると良いでしょう。

ポイント④:画一的でなく飲食店の立地に即した提案や企画であること

知識や過去の経験則のみに頼るコンサルタントに多いのが「看板を変更しましょう」、「メニューを変えましょう」など、データ分析、周辺環境、トレンドなどを踏まえたものではなく、画一的な提案ではないかも、選定のポイントの一つです。

店舗の売上を上げる方法は無限にあります。お金を掛ければ良いというものでもありません。

それらを踏まえた上でヒアリングをしてみてください。

飲食店コンサルティングの相場

コンサルティングの内容や条件によりその料金体系は変動しますが、顧問契約の場合は月間10万~20

万、年間120万〜240万ぐらいが相場だと考えて良いでしょう。

価格は、個人の飲食店コンサルなのか企業規模でのコンサルティングなのかにっても大きく変化します。

もちろんMS(ミステリーショッパー)の導入など、大手向けのコンサルティングを提案される場合は高額になります。

但し、個人と法人でも業務内容自体はそれほど差異はないと思います。

そして注意が必要なのが、大手のコンサルディング会社が結果を残す優れた飲食店コンサルティングではないということです。

なぜなら飲食店コンサルティングの契約はその担当者との契約であり、言うなれば法律事務所の弁護士との契約と同様だからです。

毎回店舗へ訪問し、最高の提案をしてくれるのは担当のコンサルティングだと理解して頂いた方が分かり易いかと思います。その背後にある企業名はあくまでも一つのブランドと捉えてください。

無料相談0円

まずはあなたの抱えているお悩みやご要望などを詳しくお聞かせください。

もちろんどんなに些細なご質問でも結構ですのでお気軽にご相談ください。

弊社コンサルタントが親身になって対応いたします。

※大変お手数ですが、下記フォームに必要事項を入力後、送信ボタンを押してください。